笔墨绘意、金缮续魂,《艺路生花》里的传承故事太动人!

有人以水墨为媒

让锦鲤游出吉祥意境

有人以金为线

让破损器物重述往事

有人以鱼骨为料

延续约定的艺术梦想

有人以雕塑为语

诉说生活的清愚之道

有人以刀痕为记

镌刻四十载版画人生

本期《艺路生花》

五位艺术家用坚守与巧思

让传统艺术在当代绽放别样光彩

郭丙端:小写意里的水墨乾坤

“笑看鱼鳖徘徊止,喜驾轻舟击浪行。”八岁便能挥毫作诗的郭丙端,与笔墨的缘分早已刻入基因。他深耕花鸟画,以小写意和水墨风格见长,尤其在锦鲤题材上独树一帜——笔下的锦鲤活灵活现,鳞片泛着水光,尾鳍带起涟漪,搭配牡丹、荷花、梅兰竹菊等元素,晕染出“吉祥如意”“富贵和美”的画境,成为收藏界的“香饽饽”。

他的画不仅有灵动之美,更藏着乡愁的温度。《蜀葵野雉图》以童年记忆为蓝本,蜀葵、野雉与农家院落相映,配上鸟鸣虫唱的音效,构建出充满温情的精神家园。

栏目组以其作品为灵感打造“艺术空间”,主持人与他步入画中蜀葵花海,虚实相生的沉浸式体验,让人恍若闯进画里世界。郭丙端用数十年临帖与创作证明,传统书画从不是静止的符号,而是流动的生活诗意。

徐青松:金缮修复里的时光叙

“每件破损的器物,都在诉说故事。”开封金缮修复非遗传承人徐青松,用这句话注解着自己的工作。作为河南省工艺美术大师,他的金缮修复需经大漆粘合、补缺、打磨、髹涂、上金等20多道工序,耗时20多天才能让器物“重生”。

一把普通旧壶,因承载着孩子对已故父亲的思念,被送到他的工作室。徐青松没有简单掩盖裂痕,而是以金为料细细勾勒,让“不完美”成为情感的注脚:“修的不只是物,更是魂。”他修复的北宋建盏,慰藉器物的“思乡之情”;明代青瓷碗的残缺处,他融入篆刻元素再现青铜器纹路,串联起中国工艺的发展脉络。

深知大漆技艺门槛高、面临失传,徐青松便以金缮为“桥梁”,希望让更多人借此走进大漆艺术的世界。他用金漆证明,裂痕里藏着时光的深情,不完美亦是一种独特的美。

裘亚素:鱼骨画里的山海约定

为完成已故丈夫的梦想,裘亚素一头扎进鱼骨画的世界,成为这门非遗技艺的代表性传承人。她的创作原料藏着浓浓的烟火气——菜场的鱼摊、水产城的边角料、朋友聚餐后剩下的鱼刺,甚至为寻罕见鱼骨,曾花1000多元买下整条鱼,鱼肉分给邻居,鱼骨则留作创作。

东海的鱼几乎被她“拆解”个遍,鳓鱼的刺能变作帆船桅杆,带鱼的骨片可化作海浪弧度。一幅鱼骨画需数月打磨,她却乐此不疲:“每片鱼骨都藏着渔民与海共生的记忆,我们拼的不是材料,是延续敬畏自然的精神。”

演播室里,谈及丈夫时她一度落泪,这份深情与坚守打动了在场所有人。如今,她走进校园教学,只为让年轻人理解“慢的艺术”,让鱼骨画这门“变废为宝”的技艺,继续诉说大海与时光的故事。

张有志:雕塑里的清愚之道

“做生活中的‘清者’和‘愚者’”,这是雕塑家张有志的人生信条,也融入了他的每一件作品。毕业于鲁迅美术学院雕塑系的他,作品多次亮相国内外大展。

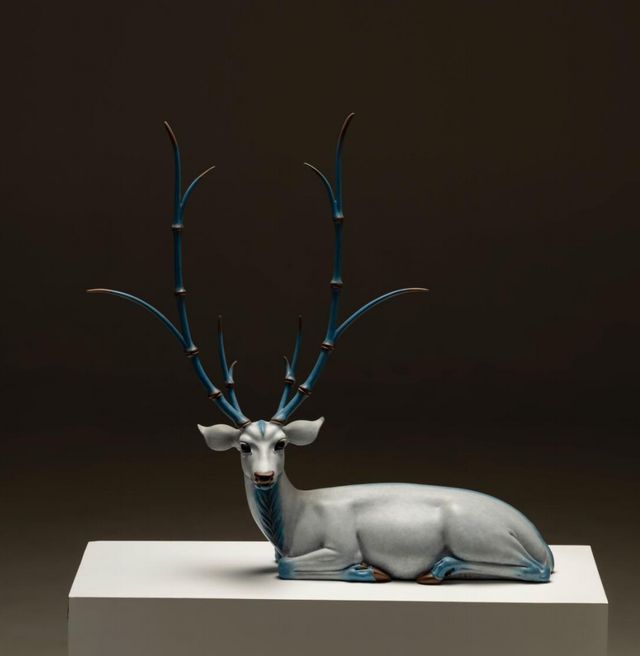

鹿系列以青白为主色调,《清者・静观》将鹿角与竹节融合,寓意“福禄逐步节节高升”;《清者・静火》让鹿身如水、鹿角似火,展现动与静、冷与暖的平衡。“愚者”系列则以扁宽隶书取势,将憨稳耕牛与宽厚土地相融,致敬劳动者的朴实坚韧。

《西游・斗战胜佛》更藏深意,红色悟空从“本能之火”到“智慧之火”的造型变化,暗合艺术创作中“从本我到超我的修心之路”。张有志说:“每件作品的生长,都是一次西游。”他用雕塑告诉我们,艺术可以是对生活的思考,也可以是对美好的向往。

程兆星:版画里的刀痕人生

“刀、酸、砂纸,就是我的画笔。”程兆星,与版画相伴40余年,每天在工作室沉浸8到10小时,用刀痕镌刻时光。早期的黑白版画《闹新房》,以背影人物传递未尽之言;后来的《村口的弯道道》《小路》等作品,融入剪纸元素和传统图腾,勾勒出鲜活的乡土风情。

他的创作从写实走向写意,正如他所说:“似与不似之间,更能通过刀痕表达情绪。”面对“数字时代传统版画如何传承”的疑问,他尝试将版画元素融入AI创作,让老艺术焕发新活力。

艺术评审团称赞他“老艺术家的创新难能可贵”,而程兆星用40年坚守证明,版画的魅力在于不同材质间的自然肌理变化,而且每一刀都无法回头,“每一刀都无法回头,正如人生,步步皆算数”。

7月7日晚21:23

锁定河南卫视

《艺路生花》

看他们如何用热爱与坚守,

续写传承与创新的动人故事。

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6