“树绕村庄,水满陂塘;倚东风,豪兴徜徉。小园几许,收尽春光。有桃花红,李花白,菜花黄。远远围墙,隐隐茅堂;飏青旗,流水桥旁。偶然乘兴,步过东冈。正莺儿啼,燕儿舞,蝶儿忙。”秦观这一阕《行香子》说的是山乡农家事,说的也像我童年时候的山村,不见哀怨,辞章色彩鲜明清丽,白描田园风光,清丽有白梅初放的淡雅风致,犹见其韵。人到中年,日子似乎更快了,肉身匆忙,最好静气,所谓静以修身,于是读书、作文、习字,偶尔也怀旧。

我14岁前,终年在不大地域一日三餐。那时候不知道世外花花绿绿,也不知道那些快意恩仇。浒村瓜果蔬菜,雨雪云雾,盛夏蜻蜓,寒冬霜色,给身心无数唐诗宋词元曲景象。很庆幸生活在那样氛围里,倘或拙作有些诗意,离不开浒村的滋养,纸页间的古典照进现实。

后来,渐渐长大,乡村少年放牛、喂鸡、种地、兴田、上山、下河,内心寂寞极了,孤单极了,每天巴望夕阳下山。暮色将至,忽得解脱,但新一天朝阳升起,又周而复始重复泼烦日子,逃离的念头像条毒蛇盘踞心头。后来,终于逃离了,一走近三十年。人生没有几个三十年,时间再次这样跳跃,那时我是七十老翁。先贤感慨人生七十古来稀,面对文字,提笔就老——偶尔是五十中年,偶尔是八旬老汉,偶尔是百岁衰翁,好在偶尔还是懵懂少年,依旧跟在祖父祖母身后。

《浒村月令》,青岛出版社

曾经那么想离开的地方,如今零星泛出惦记。故乡是回不去的,物是人非,现在连物也非了。都说青山依旧,每每回乡,眼前的山和旧日也略有些不同。好在还有一支笔,乘着墨水回溯,一回回潜入童年,潜入山村,东游西荡,铺排出一个个文字。

昨日泛黄的流水隐身苍茫遁迹迷雾,多少往事永存记忆。回不去了,人回不去,风物也回不去。几十年文字生涯,片言只语的梦,投影纸上,留下几缕“草长莺飞二月天,拂堤杨柳醉春烟”的山野清气。

生在浒村,长在浒村,前后14年。此后,离乡别去,一只沟沟岔岔里的蝼蚁,怀抱大象的梦,怀抱狮虎豺豹的梦,末了也仅仅把自己活成了一只小鸟一棵小草。一只鸟一棵草,带着清晨的露水,带着正午的阳光,带着黄昏的天色……

山河岁月,蓦然依稀。夕阳西下,趁三分醉意走入藕花深处,惊不起鸥鹭,它们早已离去。眼看故交消散零落,暮云情深,朝花枯萎凋谢一地,青砖黑瓦白墙越来越斑驳。拂柳穿花,涉水而过的牧童踏乱溪流晚霞,檐下那杯淡茶清凉如草露秋霜。人散后,月如钩,伤心不忍问宿旧。这情怀,独坐东风,尽成消瘦,瘦尽灯花又一宵。何止一宵,倏尔百宵千宵万宵。

此刻,一窗肃然,风也萧萧,雨也萧萧;如今,岁月忽焉,山也迢迢,水也迢迢。我用砚池剩下的几点残墨陈墨捕风捉影绘风绘影,拼凑四时佳兴,毛边纸上影影绰绰的风容与瓜果野蔌,就此定格。

晚雨潇潇,临书惆怅,提笔就老,吐丝结网,吐出半卷朗朗星光半卷昏昏灯火半卷草草杯盘。黄叶苍茫,又是一年孟冬。

韩少功先生的《山南水北》常读常新,这回重翻,书里说梓树淳厚,建房时工匠把一棵小梓树剁了,又在树根旁刀刑火刑。半年之后,树蔸无怨无悔,从焦土里抽枝发叶,活了过来,很快撑起一片绿荫。先贤对梓树念念在怀,将木匠名为梓匠,将故乡名为桑梓……古人还说书稿雕版印行为付梓。

梓树是故乡常见的风物,春天倒不显眼,秋日,树叶开始泛黄,渐渐变作橙色,最后幻化成晚霞,染得田间地头村口红彤彤缭绕祥云。梓树泛红时,稻谷黄了,自有乡人下田一镰刀一镰刀割倒,用戽桶脱粒,装入稻箩挑回来。选个晴好天气,将新稻谷摊晒在竹编的蒲篮里。稻谷铺满,黄澄澄像揭了盖的蒸笼。木耙翻谷,划出一圈圈富饶。麻雀成群俯冲下来,胆小的站在蒲篮沿上簌簌啄个不停,胆大些的径自扑到稻谷中,哆哆而食,等人走近,它才惊飞上天。今时回忆里,那些声音与风声、雨声、捣衣声、下雪声、虫鸣蛙叫声、呼儿唤女声、迎来送往声、儿童嬉闹声交织一起,不时在脑海里撩拨着人。

春茶初采时节,我又回了趟故乡。邻人窗台,瓷瓶、瓦罐、陶钵、旧盆养着今年的兰花,瓣叶晨露未晞。山民劈柴,斧刃起落间木屑纷飞,也有几分雪意。粗瓷大碗装满春韭之绿,炊烟一朵朵散作云纱。新笋破土无声,岁月更无声,当年吊竹逃窜的顽童,竟成檐下捉笔人。村路上,几个面生的顽童笑闹而过,一时觉得那顽童是我,我就是那顽童。一时又觉得世间哪有顽童,更无我,只有眼前的山乡四季。

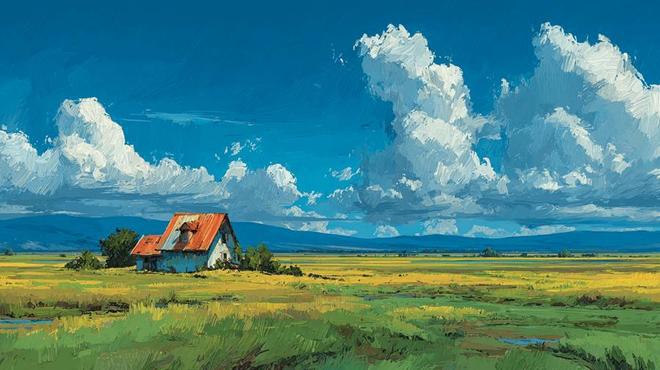

记忆中的往昔真像一本厚厚的山水花鸟人物册页,水雾山岚天光草色最宜入墨,老牛走过柴门,春燕停落木窗,田园长得出瓜菜也长得出文字。偶尔执笔如扶犁,一垄垄翻开大地,犁尖扬起红泥青草的土腥味,也带出人世浮沉里浑厚的地气。恍惚间,外祖母摇蒲扇驱蚊的细响,混着竹林沙沙,化作字里行间的抑扬顿挫。秋收后屋檐下悬着的辣椒、玉米,比案头清供更暖人心肠。那方天地风物早已化进血脉了,遂仿先秦月令之体,取四时更替为经,以鸡鸣犬吠作纬,织就村落人家的岁时图谱。

早年文字如绿茶滋味,鲜洌却欠醇厚;近年渐悟老茶之妙,苦涩中自有余韵。好茶如文章,朴素里有回甘,灼灼春华变成累累秋果,真是可求而不可遇。艺之道,远上寒山石径斜,从来可求不可遇。守株待兔,却等不到诗词文章、琴棋书画、吹拉弹唱。

旧年读到好书,逢人说项。如今遇见了好书,却只独享,满足一己私心。也因为彼之砒霜,我之蜜糖,彼之蜜糖,我之砒霜。

很多文章,读来虽隔,但文气是好的。文章之要旨,斯文气为其一。孔子周游列国,困于匡地,前程渺茫,感慨文王死后,文心在我,天若灭绝斯文,哪里有我如此,天不灭斯文,匡人又能如何。斯文代代流传,文章家门窗关得紧,几十年漏不出半点风声。不少人曾一心斯文,可时过境迁,扫地去了,或门户年久失修,风雨侵蚀,楼塌了。

文章家向来有师承,庄子笔下的鲲鹏飞出先秦,跃过魏晋,一路来到苏东坡笔下。《赤壁赋》中那只飞鹤引人注目,承天寺积水空明,流过历史的天空,化作崇祯五年十二月的西湖大雪。不少人偏爱《后赤壁赋》,我喜欢《前赤壁赋》,一次次吟诵,每每读到“驾一叶之扁舟,举匏樽以相属。寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟。哀吾生之须臾,羡长江之无穷。挟飞仙以遨游,抱明月而长终。知不可乎骤得,托遗响于悲风”,不由生出无穷伤感,又感觉出文章之美、生命之美。

大美无言。

田野自然之美,才是真正的大美。

与古为徒,与野为徒。

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6